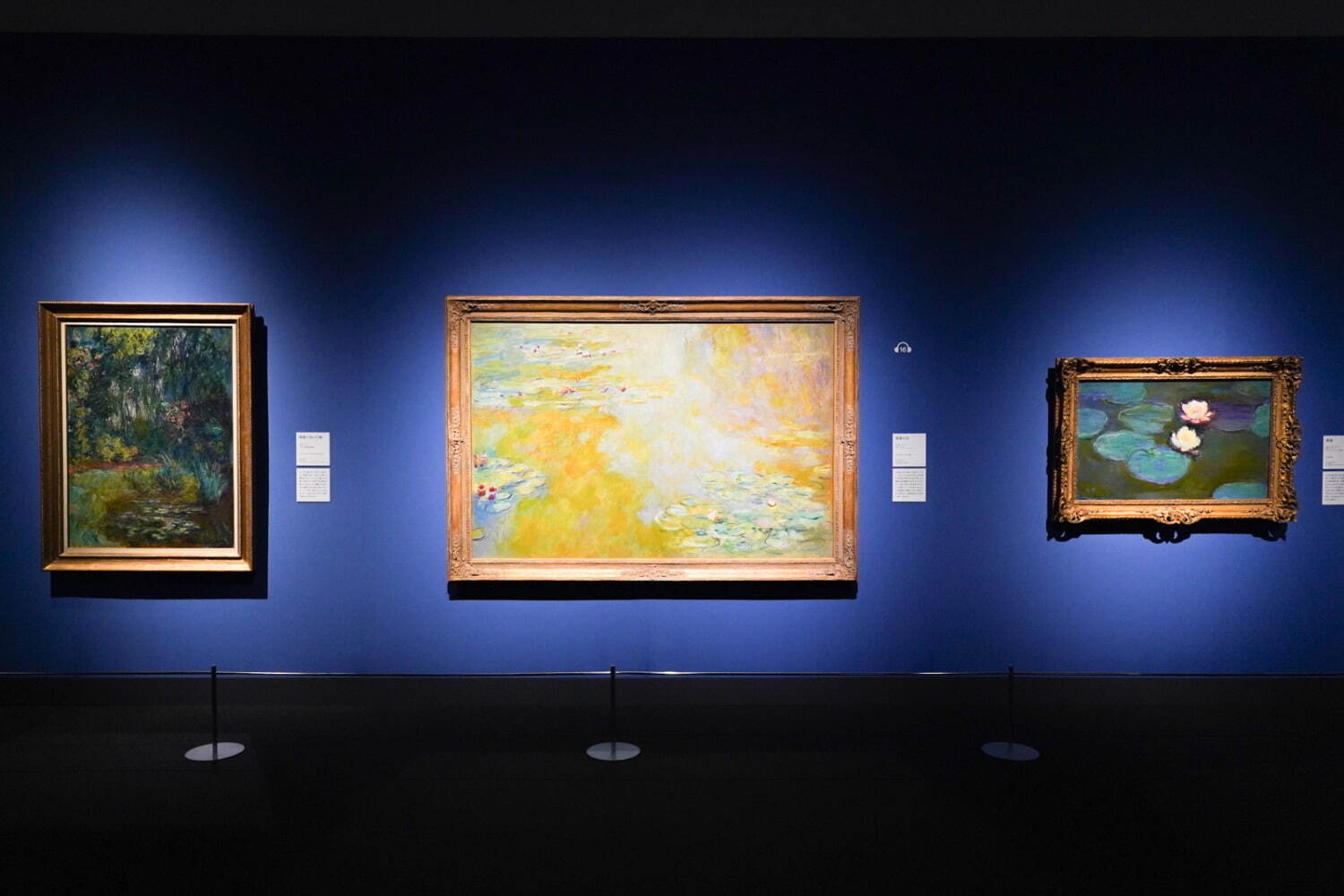

印象派の代表的な画家のひとり、クロード・モネ。移ろう光や空気が織りなす一瞬の光景を、絵画に捉えることを得意としたモネを象徴するのが、「連作」という表現手法である。「積みわら」や「睡蓮」に代表される「連作」に焦点を合わせて、モネの足跡を紹介する展覧会「モネ 連作の情景」が、東京・上野の森美術館にて、2024年1月28日(日)まで開催される。

モネにおける「連作」とは、同じ場所やモチーフを対象に、異なる天候、異なる時間、あるいは異なる季節を通じてそれを描き、光や空気がその時々に示す表情をカンヴァスに描きだすものだ。

同一のモチーフに着目した連作は、モネだけに限られるものではない。たとえば、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したポール・セザンヌは、フランス南部の山「サント・ヴィクトワール山」を繰り返し描いている。しかし、こうした連作の主眼は、モチーフの造形的な可能性を汲み尽くすことにあったといえる。これに対してモネの連作は、移ろう光に応じて、刻一刻と変化してやまない対象の諸相を定着させるものであり、ここにモネの独特な位置を認めることができる。

展覧会「モネ 連作の情景」は、モネがいかにして「連作」に至り、どのようにこれを展開したのかに着目しつつ、モネの画業をたどるもの。「睡蓮」をはじめとする連作に加えて、風景画の数々、日本初公開となる人物画の大作《昼食》をはじめとする印象派以前のモネ作品など、60点以上の作品を国内外から集めて紹介する。

第1章では、印象派以前のモネを紹介。1840年パリで生まれたクロード・モネは、少年時代をフランス北西部のノルマンディー地方で過ごしている。風景画家のウジェーヌ・ブーダンに絵の才能を見出されたモネは、勧めにしたがって戸外で油彩画を描くようになり、1859年にはパリに出て絵の勉強を始めている。

当時、フランス芸術の中心は、国家が主催する「サロン(官展)」であった。17世紀に設立された伝統あるフランスのサロンでは、古典主義的な芸術様式を重視し、神話画や歴史画を頂点とするヒエラルキーに基づいた評価がなされていた。若いモネもサロンでの成功を目指し、1865年には2点の海景画が入選を果たしている。しかし、1870年、本展で展示されている家族を描いた自信作《昼食》でサロンに落選。以後、モネは伝統を離れ、印象派へと向かうことになる。

第1章で展示されている作品からは、サロン落選前後における表現の違いを見て取れるだろう。たとえば、1867年の《ルーヴル河岸》は、活気あるパリの街並みを写実的に描いている一方、オランダ滞在時に描かれた1871年の《ザーンダムの港》や《ザーン川の岸辺の家々》では、大胆なタッチを並置することで水面の震えが捉えられている。

第2章では、印象派の画家として活躍を始めたモネに着目。モネをはじめ、サロンに落選した画家たちは、自ら作品発表の場を開拓すべく、グループ展を構想した。これが、のちに「第1回印象派展」と呼ばれることになる1874年の展覧会だ。1886年の第8回展まで続いたこのグループ展には、カミーユ・ピサロやアルフレッド・シスレー、ピエール=オーギュスト・ルノワールらが出品している。

印象派作品の大きな特徴は、同時代に取材し、身近な光景をいきいきとした筆触で描きだしたことだ。これはサロンにおいて、神話や歴史といった物語性を重視し、筆跡を残さないなめらかな画面で仕上げる、「理想化された」作品が評価されたことと対照をなす。印象派は、たとえば森ならば緑というように、対象にひもづけられた色を否定し、自然の光に照らしだされた姿を、人々の目にうつるがままに描きだすという点で、ある意味写実性を徹底していったものだといえる。

印象派の色彩と光の追求において重要な役割を担ったのが、「筆触分割」と呼ばれる技法である。通常、絵具は混ぜれば混ぜるほど暗く濁ってゆく。一方で光は、赤、緑、青という3つの原色を混ぜると白くなる。そこで印象派の画家は、絵具ではなく光を混ぜることを試みた。つまり筆触分割においては、絵具同士を混ぜず、画面上に並置することで、鑑賞者がそれを知覚したときに混合した色として認識されることになる。こうして、豊かな色彩と明るさを備えた画面を作りだしたのだ。

会場では、1870〜80年代にかけて制作された、モネの印象派作品を紹介。なかでもモネが好んだのは、自然、とりわけ水辺の情景だ。水面の揺らめきを細かな筆致によって描きだした《ヴェトゥイユの教会》など、セーヌ川流域の各地で制作された作品を目にすることができる。