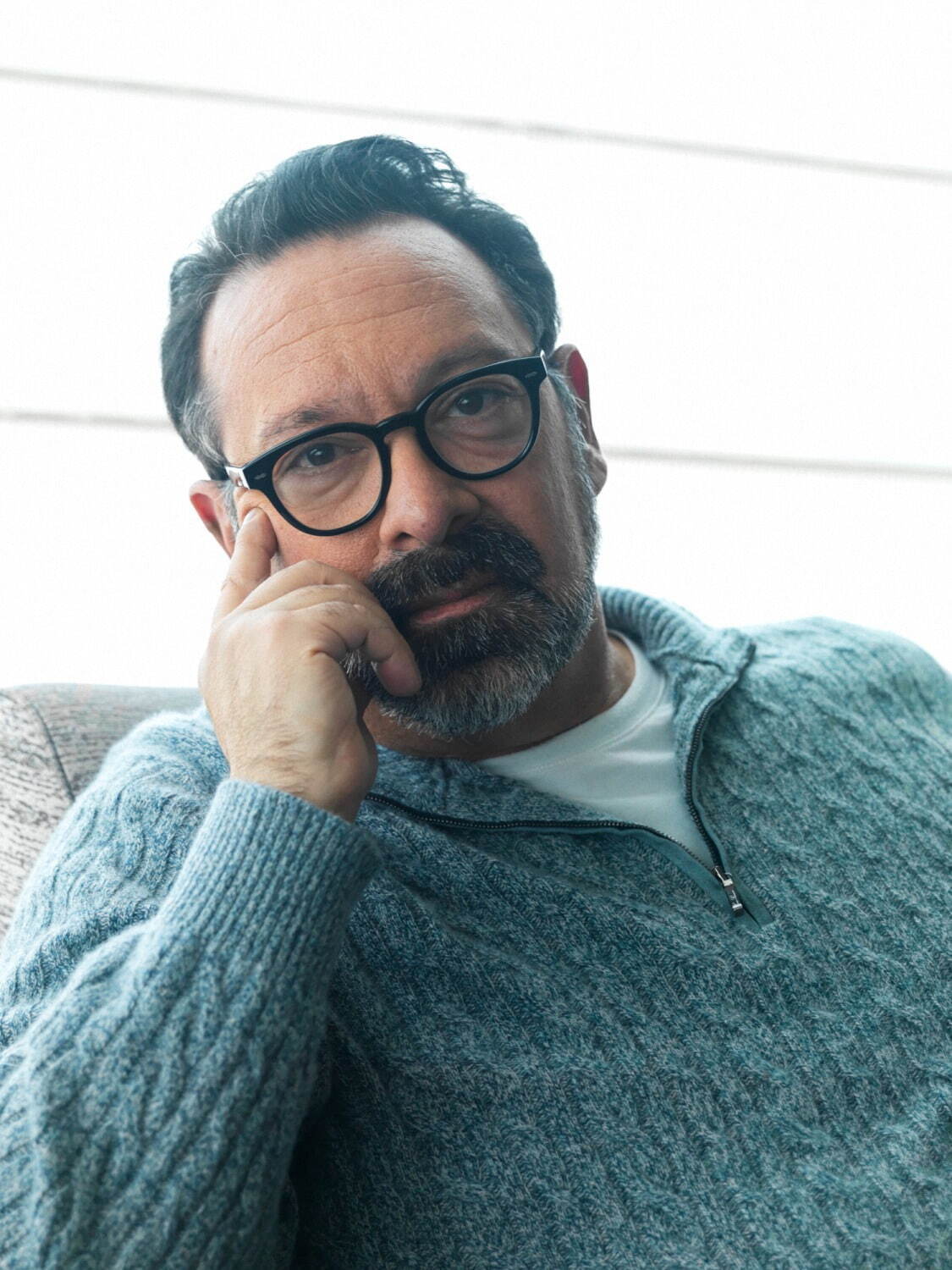

映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が、2025年2月28日(金)より全国公開へ。監督・脚本を手掛けたジェームズ・マンゴールドにインタビューを行った。

物語の主人公は、歴史に残る名曲と伝説を数多く残してきた世界的ミュージシャンであるボブ・ディラン。80歳を過ぎてもなお現役として世界中のステージに立ち、2016年にはミュージシャンとして初となるノーベル文学賞を受賞するなど、音楽だけでなく生き方を含め、幅広い世代から愛され続けている。

映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』では、19歳だったボブ・ディランが、ミネソタ出身の“とある無名ミュージシャン”から、時代の寵児としてスターダムを駆け上がり、世界的なセンセーションを巻き起こしていく様子を描いていく。

第97回アカデミー賞にて、作品賞をはじめ、監督賞やティモシー・シャラメの主演男優賞、脚色賞、音響賞、衣裳デザイン賞など全8部門にてノミネートされている今作。公開に先駆け、ジェームズ・マンゴールド監督にインタビューを行い、映画で表現したかったメッセージや、自身の映画制作におけるインスピレーション源など、貴重な話を伺った。

初めに、“伝説の歌手”と言われるボブ・ディランを描こうと思った理由を教えてください。

彼が音楽史に残してきた素晴らしい功績は、皆さんご存知だと思いますが、“ボブ・ディランがどんな人か”ということは想像がつかない方が多いのではないでしょうか。僕は今作で、彼の人柄に迫る謎を描きたいと思い、企画のプロデュースから監督、脚本までを手掛けました。

おっしゃる通り、謎に包まれている印象があります。では、なぜ彼は“スター”になったと思いますか?

正直なところ、僕には分かりません。ボブ自身が“偉大な芸術”そのものであることはもちろん、タイミングや1960年代当時のカルチャー、周囲の人々などの様々な要因が彼をスターへと導いたのだと考えています。

ボブ・ディランとティモシー・シャラメの共通点はありますか?

実は、映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』のボブ・ディランは、ボブとティモシーのどちらの要素も少しずつ入っているんです。2人とも若くして大きな成功を収めていますが、それはボブ・ディランという人物を理解しようとする上で、1つの側面にしか過ぎません。あえて分かりやすく対比すると、ティモシーは地位や名声とうまく付き合えていると思うけど、ボブはちょっと“スターでいること”が苦手そうに見えるのが面白い(興味深い)ですね。

それが劇中でも描かれていましたね。他にも、ティモシー・シャラメをキャスティングされた理由はありますか?

彼が素晴らしい俳優であることは大前提として、年齢や体型が当時のボブにぴったり当てはまりましたし、音楽もできるからです。そして何より、いい意味で野心的で遊び心があり、努力家な彼の内面に惹かれました。

マンゴールド監督が、映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』で1番表現したかったことは何でしょう?

“才能は重荷である”ということです。天から与えられたギフトでもあるけれど、同時に重荷にもなり得る。才能は、何者でもなかったボブのように、人にまばゆい輝きをもたらす一方で、周囲からは一線を引かれてしまう。でも、天才であるがゆえに孤独を感じてしまうことって、“天才”と称される人にとっては、とても普遍的なことだと思っています。

そうですね。ボブ・ディランはすごく著名な方だけれど、1人の人間なんだなと改めて感じました。

まさにその通り!見る人にそのように感じてほしいというのが、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』における1番のゴールでした。さっきボブがスターになった理由を聞かれた時、僕がわからないと言ったのは、彼を“実在する1人の人間”として捉えていたから。数々の作品を残している歌手である前に、同じ人間なんですよね。

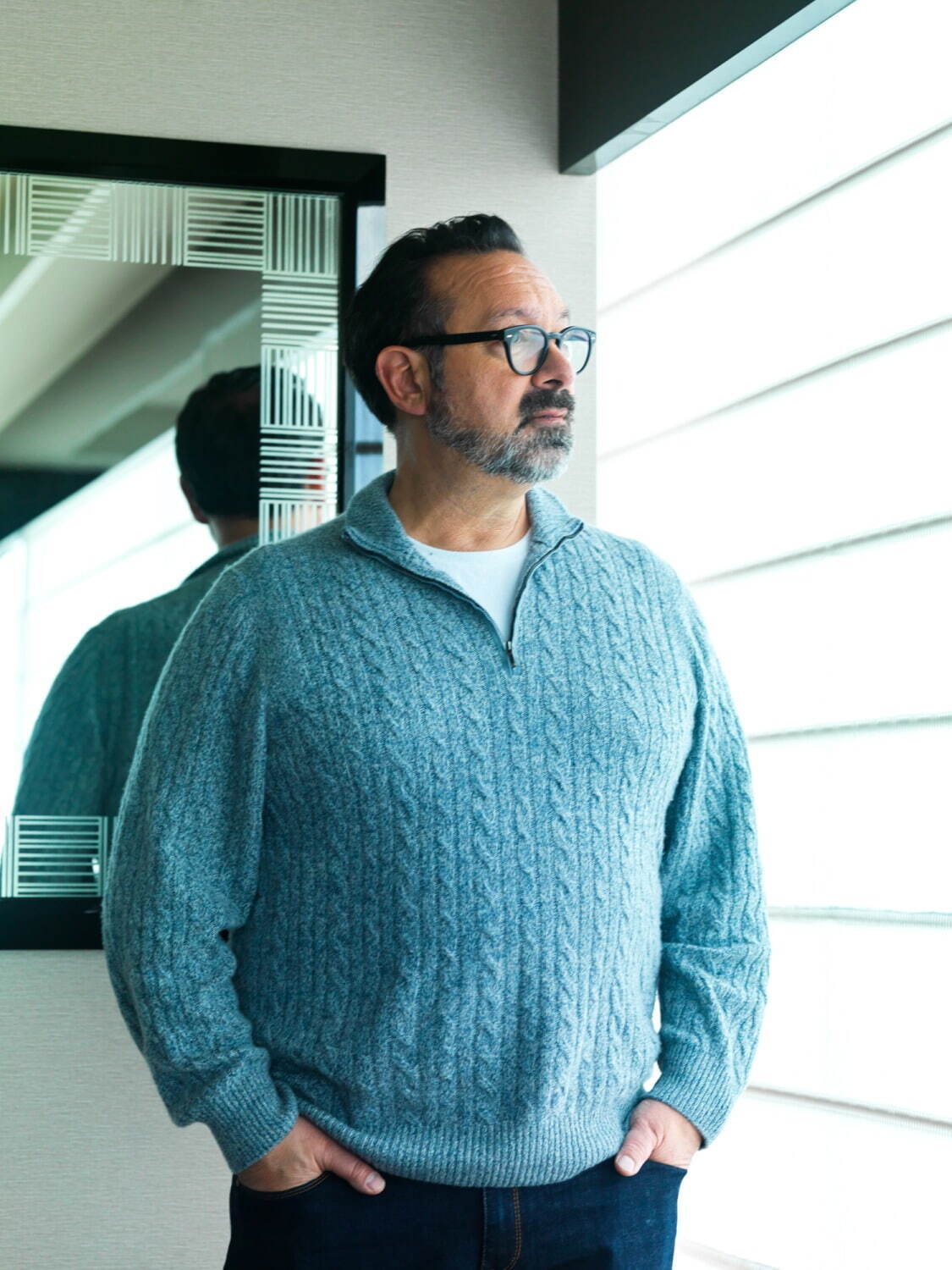

映画制作のアイデアを実現させるために大事なこと、心がけていることをお聞かせください。

アイデアを形にする?…とても深い質問ですね。

映画制作においては、まず自分が携わっているプロジェクトの中で、自分のアイデアがどうやったら成立するかを考えます。独創的なアイデアを思いつくことも大事だけれども、そのアイデアが人々の心に届くように見合った形にすることも同じくらい重要です。

たとえば、斬新なアイデアを思いついても、心が動かない時がたまにあります。音楽でもファッションでも小説でも、見る人が興味を持ち、共感して貰えないと意味がない。僕が1番大事にしているのは、アイデアを形にして、どんな方法で観客に届けられるかどうかです。作品を作るからには、人々の心に届くところまで成立させなければいけないと思っています。

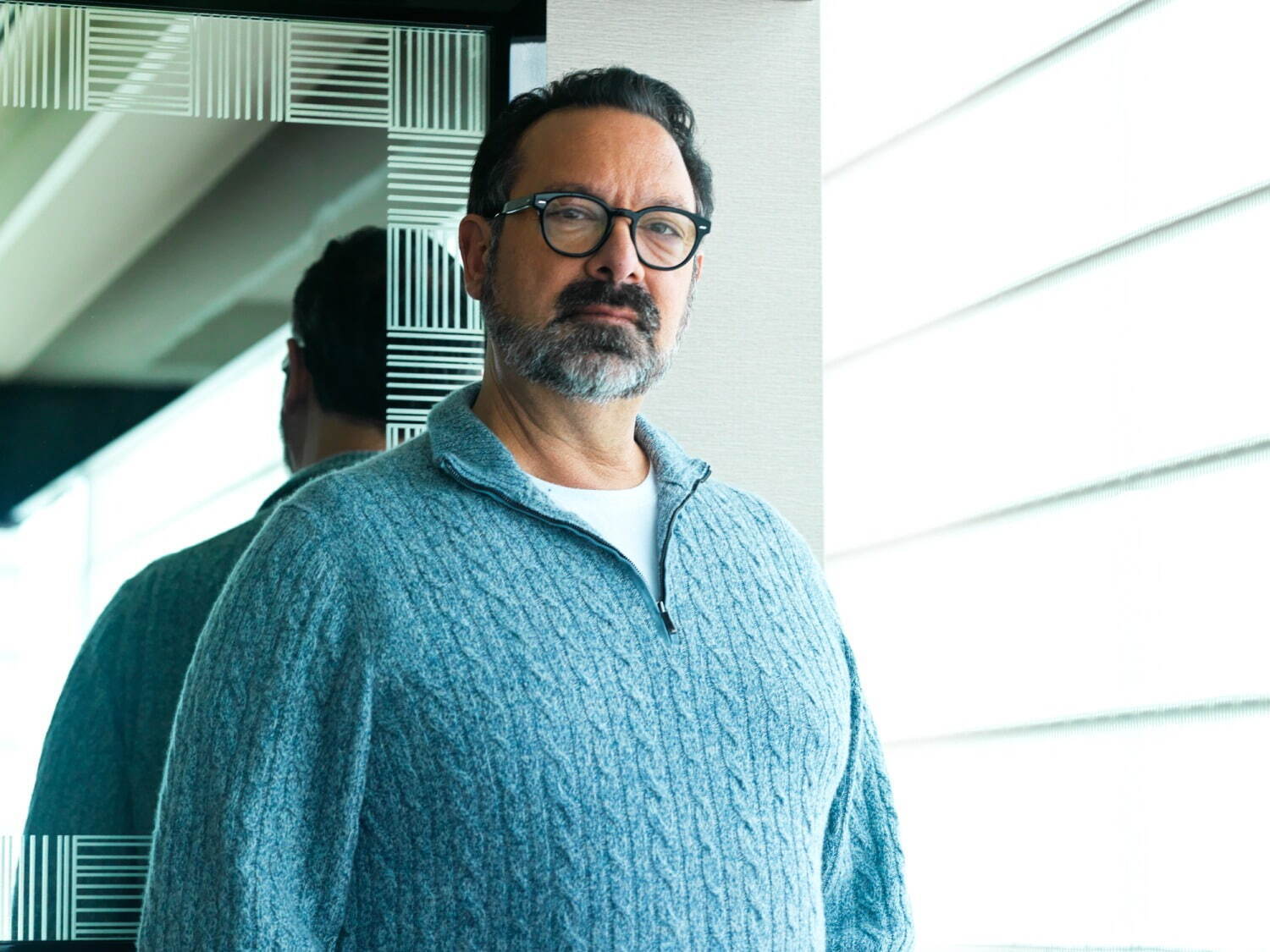

作品を通じて観客に想いを届けることが、映画制作の1番の魅力だとお考えでしょうか?

はい。今、世界は本当にたくさんのアートやメディアに溢れていて、作品を見終わるとすぐに内容を忘れてしまうことがよくありますね。

僕は、映画制作に5年間も時間を費やして、見た瞬間に忘れられるような作品にはしたくありません。見た人の心を動かす、何かを感じさせることができるのが、映画制作の1番の魅力だと思っています。映画を見て、自問することに繋がってもいいし、何らかの形で心の琴線に触れることができたら嬉しいです。

そのように考える背景があれば、教えていただけますか?

ここ50年くらい、映画も含めたアートが少し皮肉っぽくなっていると感じています。いわゆる“ポストモダン”というものは、洗練されていてエッジが効いているけれど、どこか冷たくて温かみがない感じがします。

だからこそ僕は“温かさ”や“人の気持ち”を感じられる作品づくりを大切にしたい。切ない気持ちや孤独といった誰もが感じる挫折や、予期せぬことが起こったり、辻褄が合わない人生だったり…誰しもがそういった経験をするけど、同時にそういった感情が作品と人々の心を繋ぐと思います。

僕が小さい頃から触れてきて、今も心に残っているのは、“自分が1人ではないんだ”って思わせてくれた作品。今の時代は、2分、1分、30秒などで見られるSNSがありふれているけど、いつでも繋がれるようで、逆にもっと孤独を感じてしまうのではないかと思います。

『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』や『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』など、音楽と結びついている印象を受けます。監督にとって“音楽”とは?

僕は音楽が大好きで、いつも繋がっている感じがします。音楽と映画はどちらも“時間の中で生きる芸術”という点で似ています。例えば本であれば自分のペースで読み進めますね。映画と音楽は、観客は一定の時間を割いて、音や映像に集中し、流れを楽しみます。

僕が脚本を書く時の1番のインスピレーションは音楽です。音楽に関する作品であるかどうかに関わらず。

それは知りませんでした!どんなジャンルの音楽ですか?

ボブ・ディランと同じように、全ジャンル好き。ジャズから、クラシックロック、フォーク、サウンドトラック、それらの“ゴールデンエイジ”と呼ばれる時代の作品まで…本当に全部好きです。