ユイマナカザト(YUIMA NAKAZATO)の展覧会「ユイマナカザト展 —砂漠が語る宇宙と巨大ナマズの物語は衣服に宿るか—」が、東京・六本木ヒルズの東京シティビューにて、2025年2月3日(月)から16日(日)まで開催される。

2009年に設立され、2016年からはパリのオートクチュール・ウィークで発表を行う日本唯一のブランドとして活躍する、ユイマナカザト。2024年には、デザイナーの中里唯馬に着目したドキュメンタリー映画『燃えるドレスを紡いで』が公開されるほか、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトによるオペラ《イドメネオ》の衣装を担当するなど、オペラやバレエといった舞台芸術の衣装デザインにも携わっている。

展覧会「ユイマナカザト展 —砂漠が語る宇宙と巨大ナマズの物語は衣服に宿るか—」では、ユイマナカザトのオートクチュール創作を紹介。中里が衣装を手がけた《イドメネオ》に着想した2024年春夏コレクション「UTAKATA」、 2024年秋冬コレクション「UNVEIL」に加えて、2025年1月に発表されて間もない2025年春夏コレクション「FADE」の実物のルックを、創作にまつわる資料とともに展示する。

会場の前半では、オペラ《イドメネオ》衣装制作から生まれたふたつのコレクション、2024年春夏「UTAKATA」と2024年秋冬「UNVEIL」に着目。《イドメネオ》は、モーツァルトが作曲し、1781年に発表されたオペラだ。時は古代ギリシア。トロイア戦争後のクレタ島を舞台に、神による「赦し」によってクレタが救われる物語を描いている。

中里は、《イドメネオ》の衣装デザインにあたって、物語の舞台となったクレタ島を訪れた。そこで中里は、古代遺跡から出土した甲冑に目を奪われたという。こうして男性服の歴史をたどるなか、戦いのための装いが次第に装飾性を喪失し、機能性と合理性に特化した現在のミリタリーウェアへと繋がってゆくことに、中里は気付くことになった。

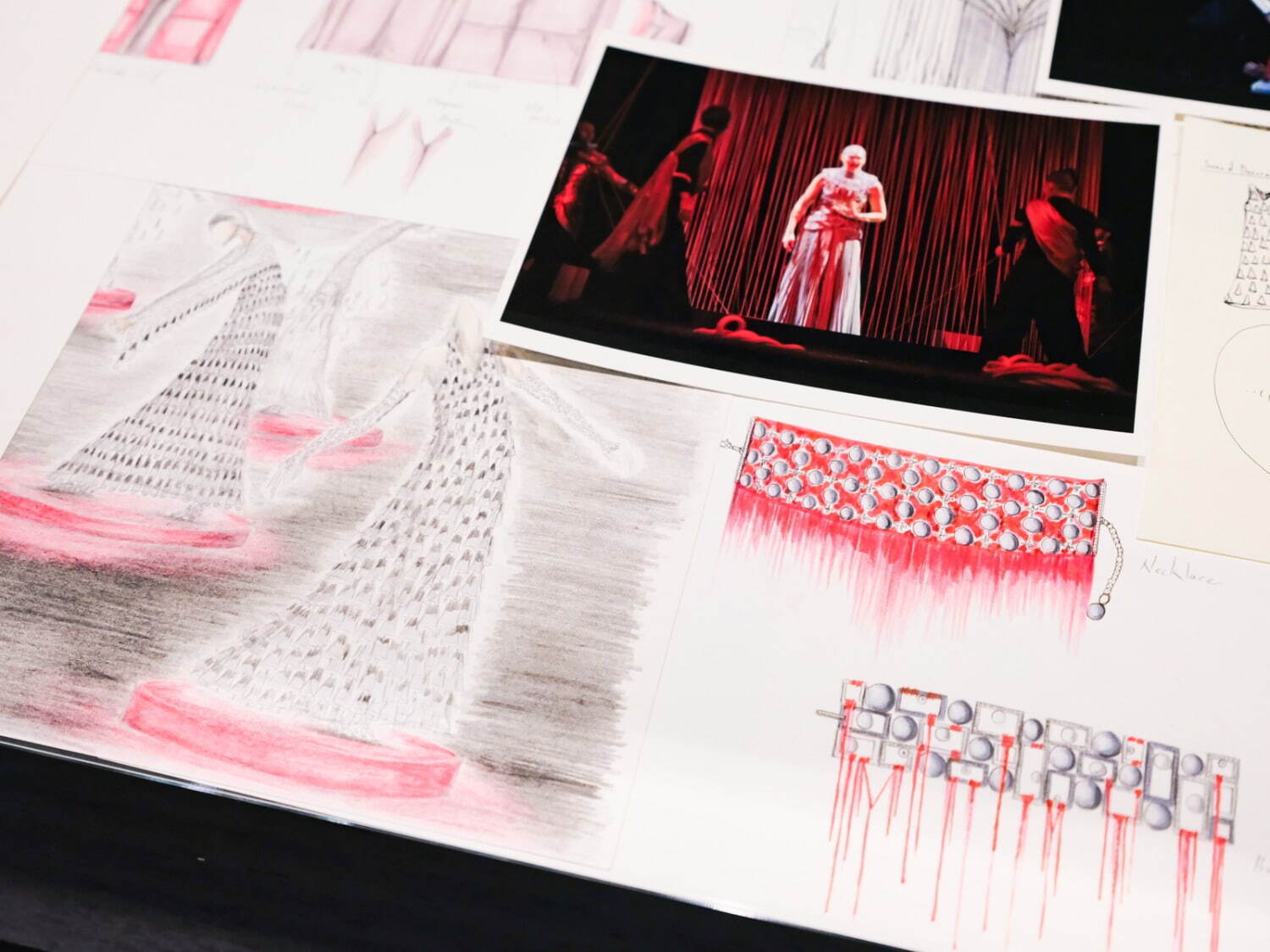

機能性へと展開していった男性服の歴史とは対極にある「儚さ」、つまり「泡沫(うたかた)」に着目した中里は、そこからオペラ《イドメネオ》衣装、そして2024年春夏コレクション「UTAKATA」を手がけてゆくことになる。このうち、本展で展示される2024年春夏の「UTAKATA」では、古代から続く男性服の展開に対して、クチュールの繊細な手仕事を取り入れるという試みを行っている。

「泡沫の甲冑」をイメージしたそのコレクションでは、実際、男性服の歴史に見られる力強さとは対極にあろう繊細なシルクのファブリックが、古代ギリシアの装いを彷彿とさせるドレープ感豊かなドレスなどへと昇華されている。また、テーラリングはその構築性を保ちつつも、鮮やかなチェック柄とスタッズ、解体・再構築により、華やぎを増していることが見てとれるだろう。

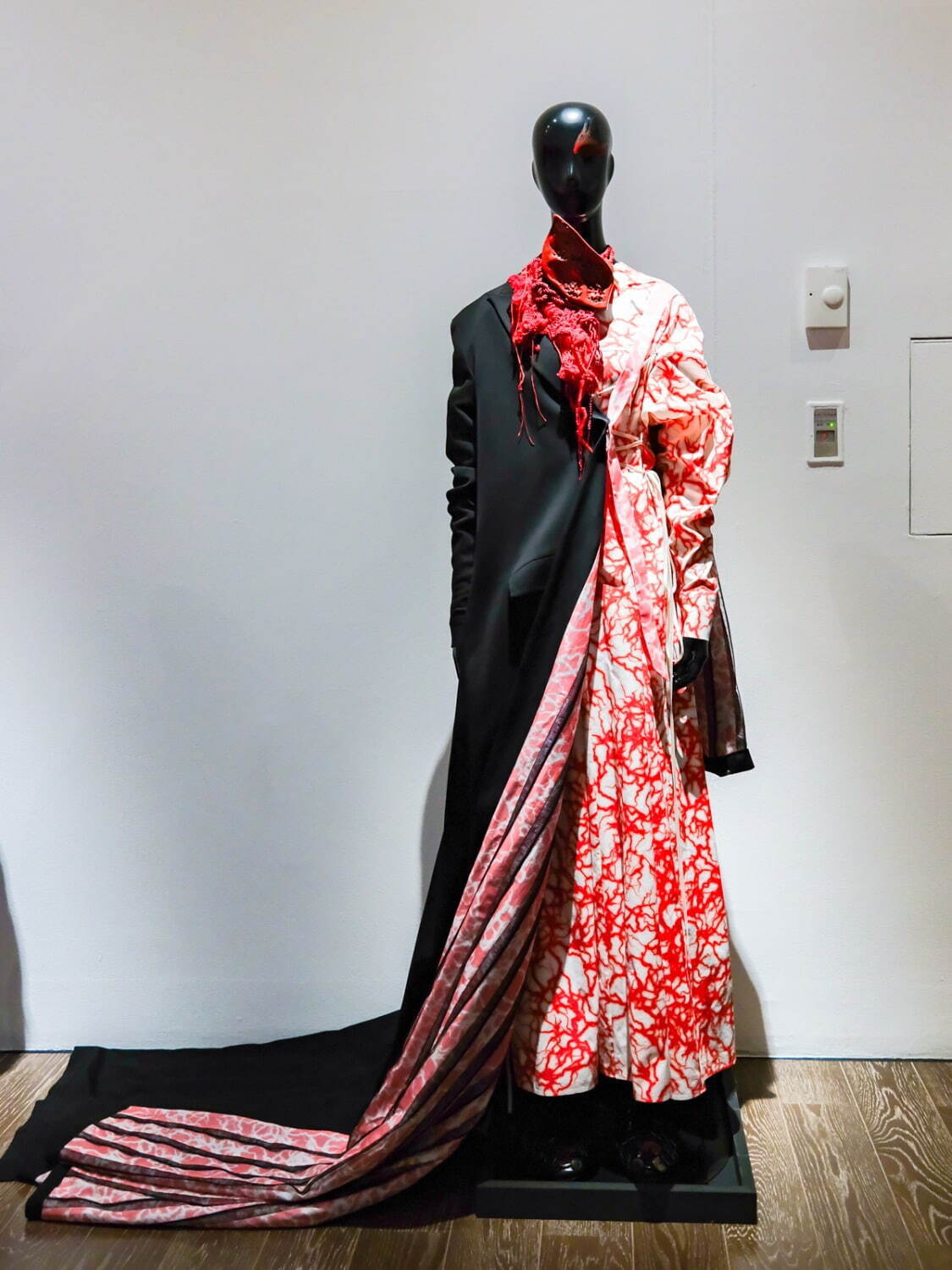

一方、「泡沫の甲冑」といえるドレスを手がけた中里は、「衣服を纏うことが、裸以上に無防備な曝け出すという行為」になれば、という思いに至ったという。過去においても現代においても、衣服の機能性はその評価の指標であり続けてきた。しかし2024年秋冬コレクション「UNVEIL」では、翻って、衣服から機能性を排除し、その対極にある装飾性を誇張するという表現を試みている。

たとえばドレスは、身体を覆うか覆わぬか、流れるようなシルエットに仕立てられる。その素材は、繊細な手編みのニット。また、合理性を追求するという流れのなかで生まれた衣服の一例、テーラードジャケットも、そこでは解体され、裏返され、あるいはアシンメトリックにドレスと組み合わされることで、純粋なフォルムの追求は脱臼されて装飾性へと転換されているのだ。