「特別展アリス ─へんてこりん、へんてこりんな世界─」が、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーにて、2022年10月10日(月・祝)まで開催される。その後、2022年12月10日(土)から2023年3月5日(日)まで、大阪のあべのハルカス美術館に巡回する。

1865年、チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンがルイス・キャロルのペンネームで発表した『不思議の国のアリス』。そしてその続編として1871年に刊行された『鏡の国のアリス』。以来、「アリス」作品は、世界各国の言葉に翻訳されるほどに人気を集め、児童文学の枠を超えてさまざまなジャンルに影響を与えてきた。たとえば、アートはもちろん、映画から音楽、演劇、そしてファッションまで、その例は多岐にわたっている。

「特別展アリス ─へんてこりん、へんてこりんな世界─」は、幅広い領域に影響を与えた「アリス」の世界を紹介する展覧会だ。イギリスのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)を皮切りに世界各地を巡回している展覧会に日本オリジナル展示を加えた本展では、「アリス」2作品の挿絵から、ディズニー映画、ティム・バートン監督による映画『アリス・イン・ワンダーランド』、サルバドール・ダリをはじめとするアート作品、バレエなどの舞台衣装、そして「アリス」に着想を得たファッションまで、豊富な作品と資料約300点を展示。「アリス」の誕生から、多彩な領域における受容、そしてその展開をたどってゆく。

会場は、全5章から構成。ドジソンの「アリス」とその誕生の文化的背景に光をあてる第1章、映画で展開された「アリス」を紹介する第2章、シュルレアリスムやカウンターカルチャーのもとで受容されたアリス像に着目した第3章、演劇やバレエといった舞台芸術における「アリス」を取り上げる第4章、そして「アリス」に着想したファッションを展示する第5章からなる。

『不思議の国のアリス』が刊行されたとき、その反応のひとつに「優れたナンセンス」との評があった。しゃべりまくる生き物、伸び縮みするアリスの身体、グリュフォンのような想像上の生物、そしてもちろん、言葉遊びに満ちた諧謔──たしかに「アリス」には、フィクションならではの発想に溢れている。しかし「ノン-センス(non-sense)」とは、「センス」すなわち「意味」、もっと言えば「知の体系」が前提となっているからこそ出てくる言葉ではなかろうか。じっさい、特に『鏡の国のアリス』の筋書きがチェスのゲーム進行に基づいているように、その物語は論理的な側面をも有している。

本展の第1章ではまず、「アリス」作品が生まれることになった、ヴィクトリア時代イギリスの社会的・文化的──そして知的──背景を、多くの資料とともに紹介。ドジソンが、ある午後、作品の主人公のモデルとなる少女・アリス・リドゥルら三姉妹に語った物語を起点に紡がれた「アリス」は、当時の文化や政治、科学を盛り込み、時に風刺を交えつつ生みだされた。

たとえば、自然に対する科学的知識。「アリス」には多彩な生き物が登場する。ヴィクトリア時代の人びとは博物学の資料収集やカタログ作成に熱を上げていた。いわば自然界に生きるものの「辞書」的なリストである(もちろん、そうした科学的知の体系を逸脱するいわば臨界として、「アリス」にはグリュフォン──獅子の体に鷲の頭と翼を持つ、想像上の生物──も登場している)。会場では、当時描かれた蝶の水彩画など、生き物に対して向けられた科学的なまなざしを垣間見ることができる。

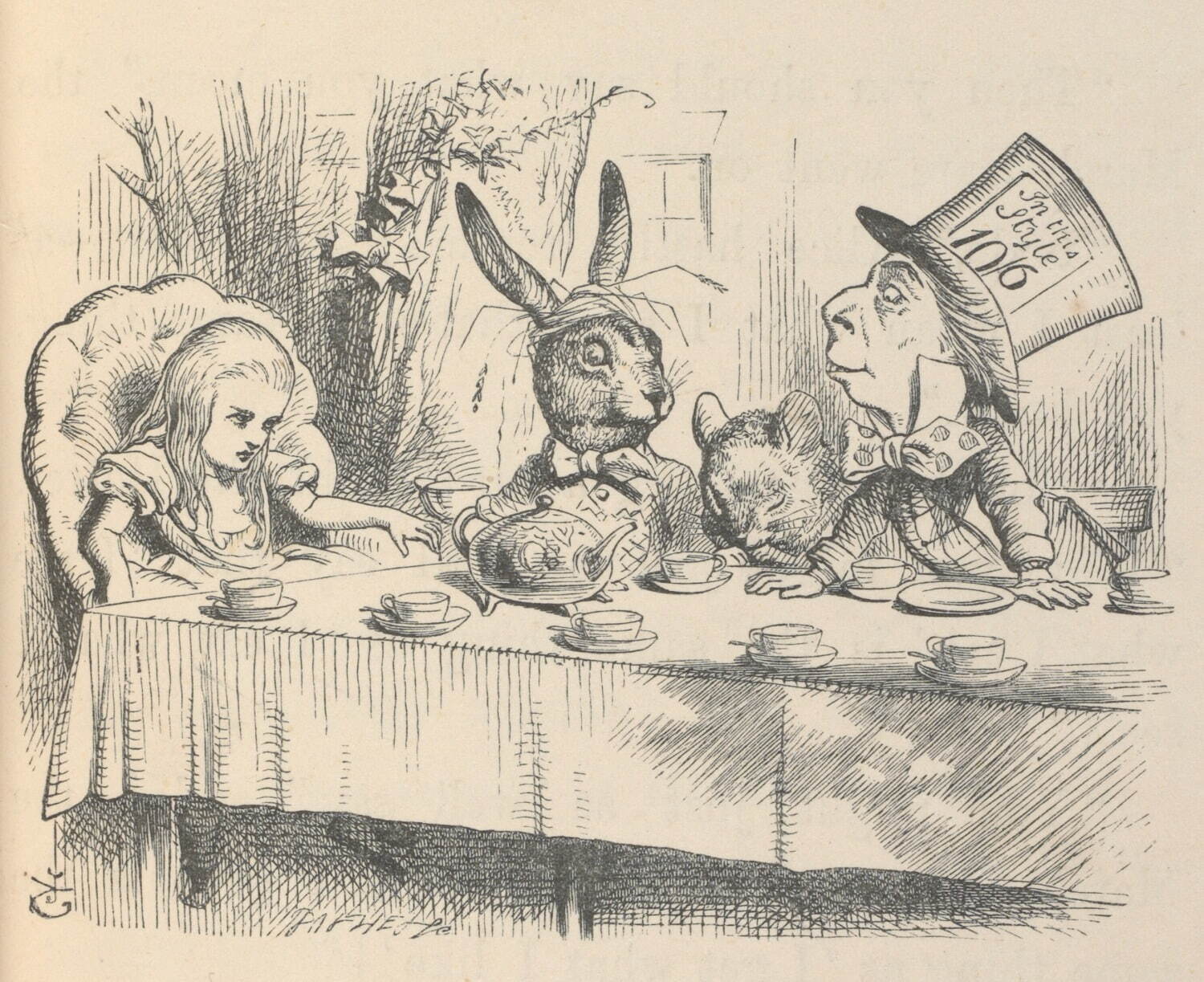

あるいは、アフタヌーンティー。今日においても親しまれるアフタヌーンティーは、1830年代からイギリスに浸透し始めた。しかし、そこにはしばし奇妙とも思えるエチケットも存在したという。ドジソンはこうした風習をパロディ化し、「狂ったお茶会」として作品内に取り入れたのだった。会場に展示されている華麗な装飾を施されたティーポットは、当時のアフタヌーンティーのきらびやかさを偲ばせてくれる。

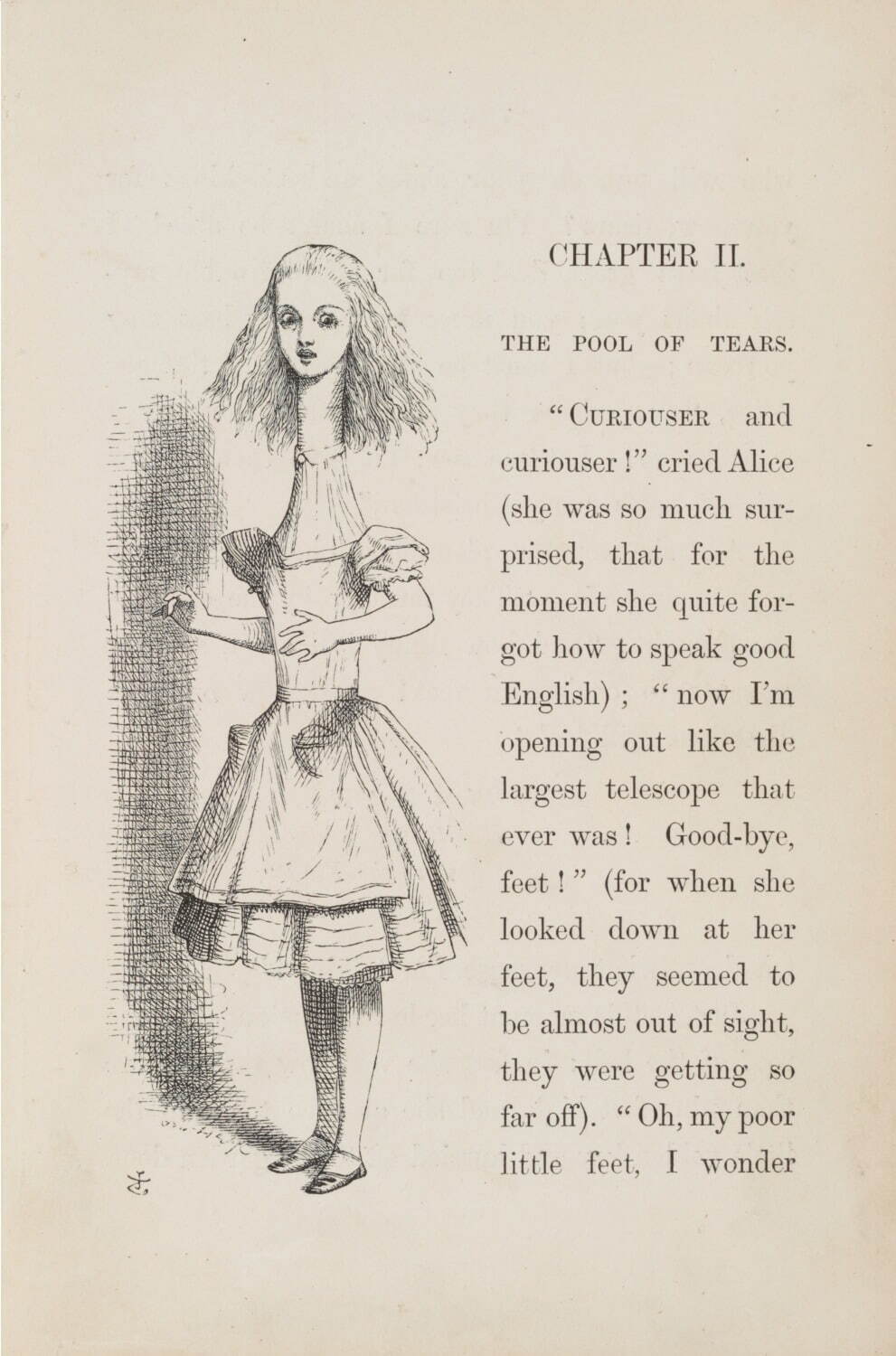

そうした土壌のもとに生まれた「アリス」。物語はさることながら、その魅力の一端を担っているのが挿絵だろう。「アリス」の挿絵は、当時すでに高名であった挿絵画家・ジョン・テニエルによって手がけられた。本展では、「アリス」2作の挿絵の習作や校正刷りを数多く展示するほか、出版当時の貴重な書籍も目にすることができる。

また、アリスと聞いて思い浮かべる装い──パフスリーブのエプロンドレスにストライプのソックス、ブラックのヘアバンド──も、この挿絵を起源とする。このアリスの装いをはじめ、これら2作品から着想したファッションの展開も、本展ではこれから展示されることになる。

加えて本章では、日本人のアーティストによる「アリス」にまつわる作品も。日本では明治期に「アリス」の翻訳が始まり、1970年代にはブームも起こっている。そうしたアリスブームを牽引したのが、金子國義であった。ここでは、金子による挿絵のほか、酒井駒子やヒグチユウコによる作品も紹介する。

第2章では、映画になった「アリス」に着目。その嚆矢となったのは、1903年のサイレント映画、ドジソンの没後5年後のことである。1932年にはハリウッド映画化、1951年には、「アリス」の映像作品として大きな影響力を持つことになったディズニーの『ふしぎの国のアリス』が公開、そして2010年には、ティム・バートンを監督に迎えて『アリス・イン・ワンダーランド』が封切られるなど、各時代の映像技術を駆使しつつ、「アリス」の世界が展開されることになった。

本章では、これらの映画作品の一部を紹介するほか、各国の文化や社会情勢などを反映しつつ生みだされた「アリス」映像作品も展示。映画によって広がっていった「アリス」解釈の豊かさにふれることができるだろう。

第3章では、「アリス」がアーティストに与えた影響を紹介。「アリス」作品の「ノンセンス」な世界は、それ自体アーティストにとっての着想源ともなった。たとえば、1930年代のシュルレアリスム。意識下に抑圧された人間の本性に光をあてたシュルレアリストは、夢を舞台に現実と虚構のモチーフが交錯する「アリス」作品に強く魅了されたようだ。会場では、1935年に初めてアリスを描いたサルバドール・ダリによる、1969年に出版された限定版『不思議の国のアリス』の挿絵などを目にすることができる。